喪中はがきの年齢の書き方!享年は数え年と満年齢どっち?

2019/04/20

初めて喪中はがきを書くときに、悩むのが「年齢の書き方」。

「享年」という言葉はよく見ますが、これは「数え年」と「満年齢」のいったいどっちなのでしょうか?

自分が喪中はがきを受け取る側のときは、それほど気にならないかもしれません。

ですが、いざ自分が出す側になると、パッと答えがわからないもの…(汗)

というわけで今回は、そんな喪中はがきの年齢の書き方についてまとめました!

目次

喪中はがきの享年、「数え年」と「満年齢」どっち?

喪中はがきの享年は、「数え年」か「満年齢」か気になるところですが、結論からいうと、実はこれはどちらでもかまいません。

享年とは、故人が生きた年数を、一般的に使われている満年齢とはことなる「数え年」で表したものです。

ですから、基本的には「数え年」を書きます。

「数え年」とは、生まれた年を一歳として、新年のたびに一歳を加えて数える年齢のことです。

しかし、

- 生活様式の変化

- 地方によるちがい

- 寺院、宗派によるちがい

などから、これが絶対というわけではありません。

普段の生活の中では、生まれた年を0歳とする「満年齢」が一般的ですよね。

ですので、最近では享年も「数え年」ではなく、「満年齢」で書くことも多くなってきました。

または、両方を使って

「享年○○歳(満○○歳)」

と書く場合もあります。

これなら間違いはないですし、分かりやすいですね^^

ただ、もし心配ならお付きあいのあるお坊さんやお寺に一度確認してみてください!

誕生日前後で享年は変わる?

少しややこしいのが、亡くなった日が誕生日の前後だったときです。

この場合は、どうなるのでしょうか?

結論から言うと、享年を

- 「数え年」とした場合は、変わりません。

- 「満年齢」とした場合は、変わります。

なぜかというと、「数え年」と「満年齢」の歳の数え方が違うからなんです。

数え年と満年齢の歳の数え方のちがい

「数え年」は、0歳という考え方がなく、生まれた年を1歳と数えます。

そして毎年元旦ごとに歳が増えていきます。

つまり、誕生日ではなく正月ごとに年齢があがるのです。

「満年齢」の方はシンプルで、生まれた年を0歳として、毎年誕生日で年齢が上がります。

これは普段から使っているので、馴染みがありますよね!

なので、数え年と満年齢では、1歳から2歳のずれがあることになるわけです。

享年は位牌の年齢と合わせるべき?

「位牌の年齢と享年を合わせるべきかどうか?」ですが、これもどちらでも大丈夫です。

位牌の年齢は「数え年」になっていることが多いですが、最近では「満年齢」で書くこともあります。

ですので、これは喪主の判断でかまいません。

ただ、享年と位牌の年齢は合わせておいたほうが無難ではあります。

年齢の表記が統一されていないと、

「○○歳で亡くなったそうですね。」

「え?○○歳って聞きましたが?」

なんてややこしいことも起こる可能性がありますのでご注意を!

そもそも故人の年齢(享年)って入れなきゃいけないものなの?

ここまでで、喪中はがきの年齢の書き方についてお分かりいただけたと思います。

が、そもそも喪中はがきには故人の年齢を必ず入れなければいけないものなのでしょうか?

喪中はがきの本来の目的は、

- 自分が喪に服していることを伝たり

- 誰がいつ亡くなったのかを知らせたり

するためのものです。

ですので、一般的には故人の名前や年齢を記載します。

しかし、それぞれの事情によって記載したくないという場合もあると思います。

そのようなときは、無理に記載しなくても大丈夫です。

ただ、年齢の記載がない喪中はがきの場合、

- 平均寿命より長生きだったのかな?

- 病気や事故などで短命だったのかな?

など受け取った側が、少し混乱してしまう可能性があります。

ですので、余計な心配をかけないためにも、記載しておいた方が親切ではあります!

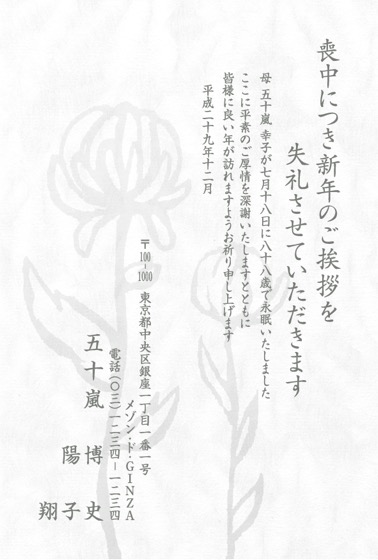

喪中はがきをプロに依頼すれば、品のある仕上がりに

引用:http://mochu.cardbox.biz/

喪中はがきは大切なお知らせなので、できればプロ仕様の上品なデザインで贈りたいですよね。

そんな時は豊富なデザインから選べる印刷サイトを使うといいですよ(^^)

Cardboxの「喪中はがき印刷」なら、フルカラーのものから薄墨のものまで、幅広いデザインの中から自分の気に入ったものを選べるので、しっくりくるものがあると思います。

喪中はがきの文例集もありますよ!

校正は何度でも無料&翌日出荷なので、急いでいる方も安心です♪

気になる方は一度のぞいてみてくださいね。

\宛名印刷が今ならなんとすべて無料/

喪中はがきの年齢の書き方のまとめ

いかがだったでしょうか?

もう一度ポイントをまとめておきますね!

- 喪中はがきの享年は、基本的には「数え年」で表すのが一般的です。

ただ、これは絶対ではないので、「満年齢」で書くのもまちがいではないです。

最近では、両方をつかって「享年○○歳(満○○歳)」と書くこともあります。 - 数え年は、元旦で1つ歳をとるので、誕生日前後かどうかというのは関係がありません。

- 享年と位牌の年齢は、合わせなくても問題ありません。

が、後々の混乱を避けるために、合わせておいたほうが無難です。 - 喪中はがきに享年は入れなくても大丈夫です。

ただ、受け取った側のことを考えると、入れておいたほうが親切です。

日本では、長い歴史の中で「数え年」が使われてきました。

が、現在では「満年齢」も使われるようになり、実際のところ両方が併用されているのが現状です。

ですので、どちらが正解で、どちらがまちがい、ということはありません。

最終的には、差出人の判断でどちらを選んでも大丈夫ですので、このページの内容を参考に、喪中はがきを完成させてくださいね!

喪中はがきに関する記事はこちらにもありますので、参考にしてください。